El día que llegó a mi casa dejó de ser un simple póster de película. Bueno, no, exactamente. Fue el día en que compré una funda para conservarlo. Hasta entonces no me di cuenta de que su pésimo estado de conservación era parte de la historia. Una historia demasiado extraña para estar seguro de hacerme entender al contarla. Presentaba desgarros por todas partes, dos bocados en las esquinas superiores y la marca de una pegatina que se había llevado su ofrenda de color rojo al arrancarla. Como las abejas que mueren tras picar a una persona. Todo aquello formaba parte de una extraña transustanciación. Era un póster de película, claro. Estaba dentro de una funda para posters de películas. Y, sin embargo, las cicatrices estaban vivas, reflejaban, en cierto sentido, el paso de los años que habíamos compartido antes de que lo trajera a casa, de una forma que no me atrevo a confesar. Aquel deterioro era, en parte, el mío. Como los surcos que dejan en la esfera las agujas de un reloj.

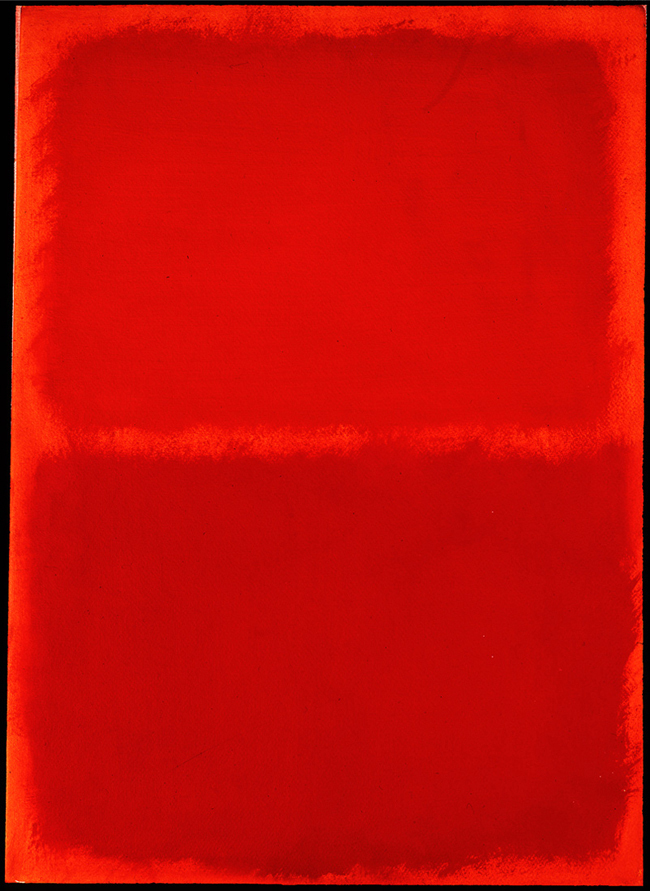

No se trataba tanto de lamentar el paso del tiempo como de celebrarlo. La funda había sido un regalo de cumpleaños, de los que te haces como por casualidad. Aquel póster y yo habíamos compartido muchas vivencias años atrás, en nuestro particular Camelot. Habíamos vivido la magia, el hechizo, la soledad, el desencanto, la memoria y las miradas atentas a nuestro alrededor. Había permanecido enrollado unas semanas hasta que lo extendí, le pasé un trapo para quitarle el polvo y lo acomodé apoyado sobre la estantería de mi biblioteca. Entonces me quedé mirándolo, absorto. Era rojo y fascinante, como un rothko. Me moví de un lado a otro para evitar los reflejos de la luz en el plástico de la funda. Llegó a sobrecogerme. Por sí mismo, por la película que anuncia –una de las dos que modularon mi cabeza- y, por fin, por nuestra camaradería. Pensé que, en cierta medida, él también me estaba observando. Con esa mirada fija y reconcentrada de los miopes sin gafas y de los objetos que han dejado de ser objetos para ser otra cosa. Por paradójico que pueda parecer.

Su lamentable estado le sentaba tan bien que, de repente, me costó menos envejecer. O me resigné con más intensidad y menos cargo de conciencia, que no es lo mismo. Los años de un póster que no ha podido cuidarse son más largos que los de una persona, como los de los perros. Los de una persona, más largos que los de una catedral. Pero aquello no eran arrugas de expresión, ni canas en los brazos, ni carne reblandecida por la gravedad. Aquello era el maltrato de vivir, que es igual para todos. Y el enigma de sentir, que no lo es. Desde ayer, cuando por fin compré la funda para conservar el póster cuyo destino me avergüenza reconocer, siento su presencia en mi espalda y no puedo dejar de mirarlo, como Cortázar al axolotl. Con esa mirada abierta y asombrada de los niños que escuchan un cuento de dragones y de los objetos que han dejado de ser objetos para ser tú mismo.