Comienza tras un aterrizaje, como unas vacaciones en la montaña. Apenas dos notas de guitarra entran poco a poco, como la campana de un destino pequeño y verde que cada vez está más cerca. El sol brilla, sin una nube que entorpezca el camino. Canto de pájaros, guirnaldas de margaritas, la belleza de una muchacha que acaba de dejar las muñecas, que sonríe cuando la miras antes de agachar la cabeza ruborizada y para la que las tormentas aún son un fenómeno meteorológico. Nada más. Durante la primera estrofa, solo un leve estremecimiento del charleston interrumpe el crecimiento de las cuerdas. John Lennon invita a una joven a disfrutar de la vida, con una voz que entra por la ventana de la habitación, desde el jardín de un hotel rural de madera y con vistas a la cordillera. Ya en la segunda estrofa, al fondo de las guitarras de George Harrison, la canción va cogiendo cuerpo de bolero, de eco constante, de mantra sin necesidad de alma, de vida social. También de cuarteto de jazz en el que cada integrante tiene su oportunidad de lucimiento, el bajo de Paul McCartney el primero. Y progresivamente, la batería de Ringo Starr va cobrando protagonismo, emocionándonos como en esos momentos en que piensas que puede haber sido el músico peor tratado de la historia. Es Dear Prudence (The Beatles, White Album). Un prodigio de canción. Tan hermosa como solo pueden serlo las grandes mentiras.

Porque hay que escucharla al menos dos veces seguidas. Y entonces te das cuenta de que si a una joven de veinte años hay que explicarle que el sol brilla, es porque no lo sabe. Porque de repente ha aprendido que las tormentas son también un estado de ánimo. En la última estrofa, todos los instrumentos se reúnen y cobran vigor. Ya no suenan como el pífano de Pan en la apertura de una gran fiesta en el campo. Son la flauta de Hamelin. Retumban como un ruido que no se va de la cabeza, como el rumor de la gente que celebra un cumpleaños en el salón junto a tu habitación, ese día en que no puedes soportar el dolor de cabeza. La voz de John se acerca cada vez más, se sitúa junto a la puerta. Te ruega que dejes de sufrir, con la insistencia de quien ya no sabe qué más hacer. Sal a jugar, dice al final. Cuando ya nada es cierto. Ni siquiera lo de Ringo, que había abandonado el grupo momentáneamente y fue Paul quien cogió las baquetas para certificar que era un músico extraordinario.

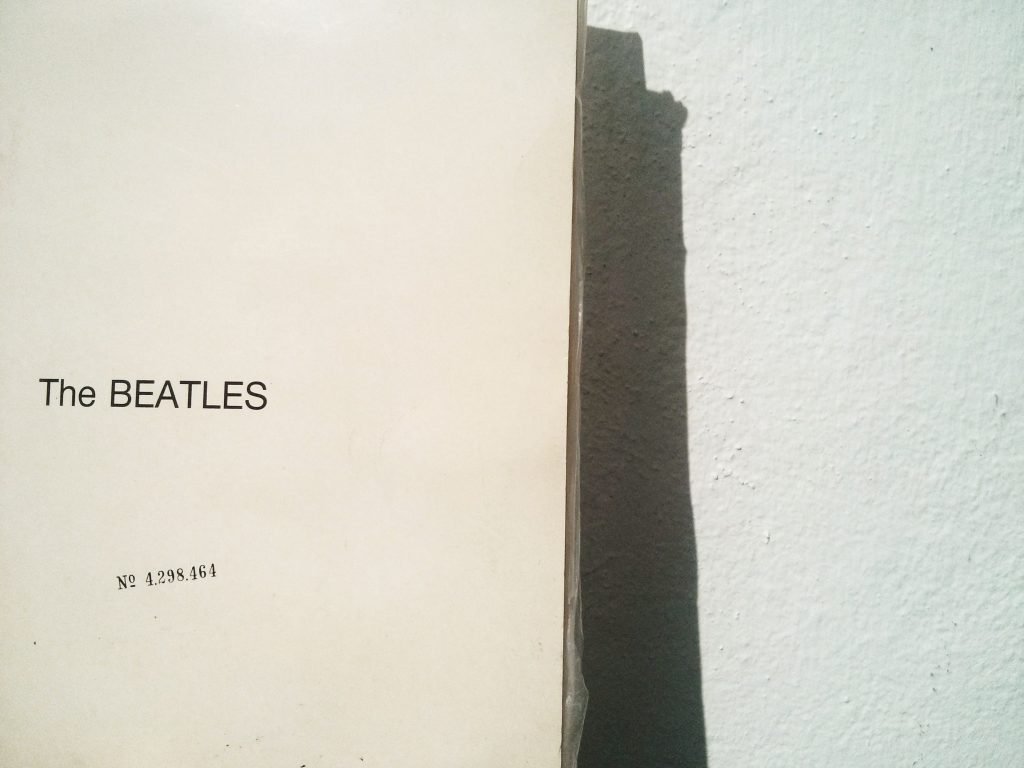

John compuso Dear Prudence para Prudence Farrow, la hermana de Mia. Fue en la India, en el santuario del Maharishi Mahesh Yogi, antes de que descubrieran que era un farsante. “John la escribió para ella porque tuvo un ataque de pánico y era incapaz de salir de la cabaña”, cuenta Paul en The Beatles Anthology. “Nadie sabía que tarde o temprano se volvería loca”, continuaba John, “estaba completamente ida, en Occidente la habrían encerrado”. Ringo fue el primero que abandonó el complejo de cabañas donde el grupo fue a buscar la paz interior y solo encontró el olor a descomposición de los cadáveres que aún se empeñan en andar. A su regreso a los estudios Apple, descargaron en el regazo de George Martin un puñado de canciones que se convirtieron en el doble White Album. Anárquico, inabarcable y, a menudo, genial. La banda estaba desahuciada. Emplearon dos discos más en invitarnos a jugar con su música. En realidad, ya no compartían el mismo sol.