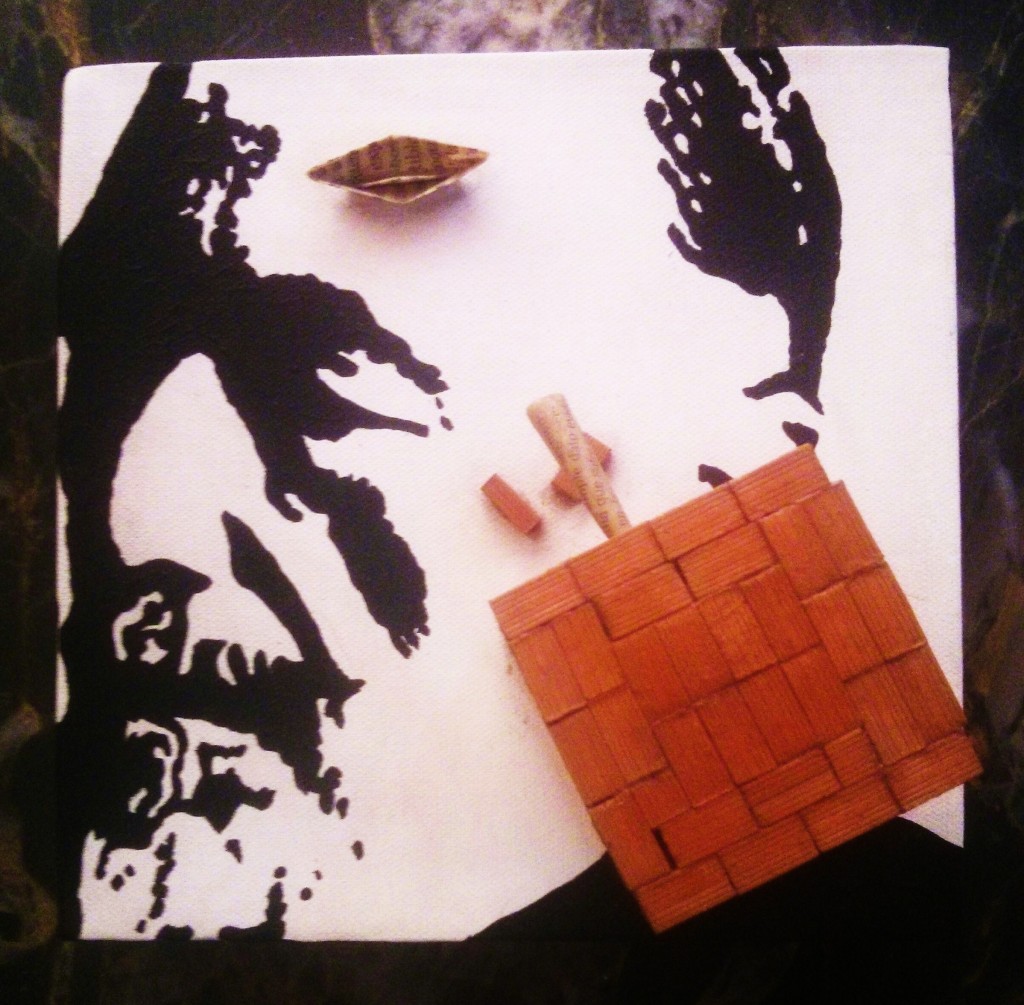

Uno nunca vuelve a Joseph Conrad porque, en realidad, de Conrad nunca se sale. Digamos que es un laberinto de seto bajo, en el que no hace falta buscar la salida porque el exterior siempre está a la vista. Como el horizonte junto al mar. No cabe el hastío, no hace falta ayuda externa. Cuando te adentras en sus libros, sientes que ya has llegado a tu destino. Conrad es el barrio en el que quieres vivir, la casita de campo que quieres arreglar, el listado de hoteles en el que deseas moverte. El petate con todo lo necesario para no regresar.

La humanidad siempre ha sentido la necesidad de encontrar compañía. Desechamos la posibilidad de enfrentarnos solos a la creación, deseamos que haya alguien más con quien compartir el vacío. Conrad elimina cualquier signo de angustia. Porque con él sabemos perfectamente que vivimos como soñamos, solos. Pero también que hay otros mundos fuera de su laberinto. No todo puede ser tan sencillo, tan directo, tan cercano. No todo puede ser mar y litoral. Desde sus historias comprendemos que el mal y el bien se compenetran formando mil tramas distintas. Y es entonces cuando sacamos la cabeza por encima del seto. Y buscamos en otros rincones de la estantería, a veces durante el tiempo suficiente para recordar que una vez leímos El duelo. O Lord Jim, La línea de sombra, Nostromo. Y que necesitamos volver. Porque nunca nos hemos alejado lo suficiente.

Si Shakespeare comprendió que el ser humano está en todas partes, que igual se comporta un rey escocés que un mercader veneciano, Conrad supo entender que cada uno de nosotros somos todos nosotros. Que basta ceñirte a tu entorno para aprender a leer metafísica. Y si hay que enrolarse en la Marina mercante, te enrolas. Y si hay que aprender inglés, aprendes. Y si un polaco tiene que acabar tocado con un bombín, se visita Savile Road para entregar tus medidas a un sastre londinense. Al final, el sastre puede acabar convertido en un traficante malayo, que es de lo que se trata. O en el Kurtz de El corazón de las tinieblas, personaje que jamás agradeceremos lo suficiente, condenado al horror mientras pelea con los jugos gástricos de la selva congoleña que Coppola supo convertir en el infierno de Vietnam. El sastre, el traficante y Kurtz somos nosotros y también nuestro vecino o un habitante de las antípodas. Todos encerrados en el mismo laberinto con vistas al exterior.

Esta semana he vuelto a Conrad. En realidad, nunca había salido.